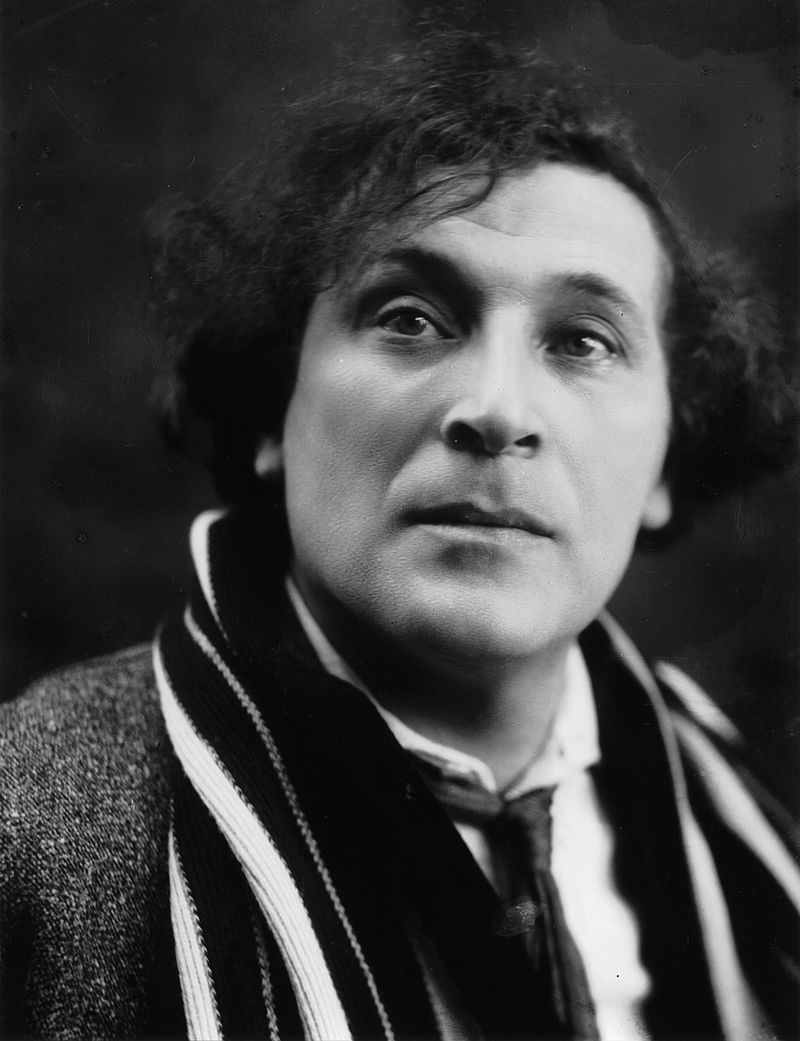

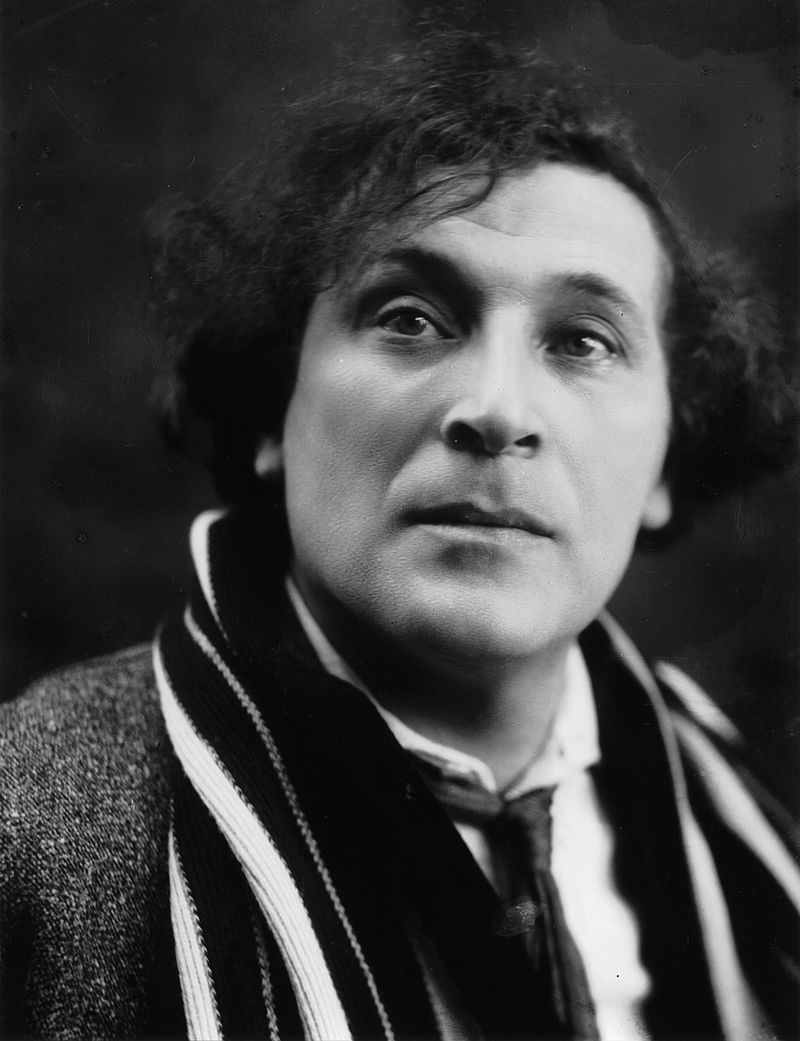

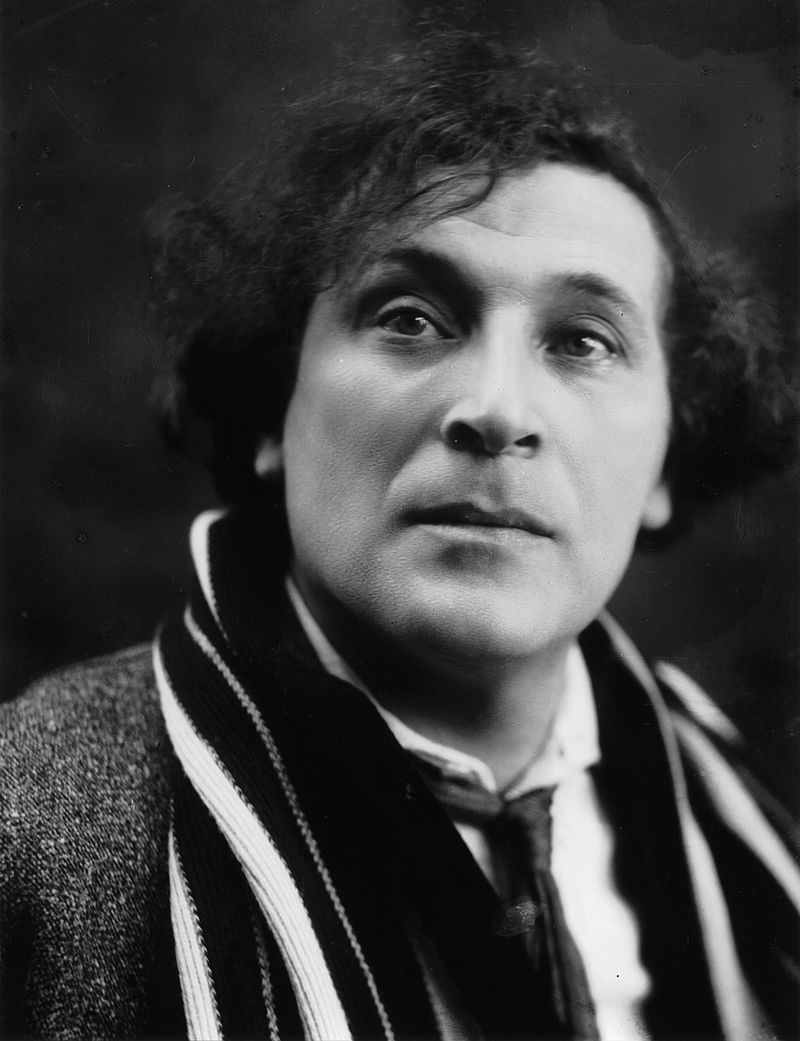

7 июля – 130 лет со дня рождения русского живописца, графика и иллюстратора Марка Захаровича Шагала.

Марк Захарович Шагал родился 7 июля 1887 года на окраине Витебска. При рождении его имя звучало несколько иначе: Мойша Сегал. Привычное звучание на французский манер оно приобрело позже, при его переезде в Париж.

Детство Марк провёл в еврейской общине, получил традиционное религиозное образование на дому, изучая Тору и Талмуд. С 1898 по 1905 годы он учился в Витебском училище, а затем в 19 лет, несмотря на протесты отца, поступил в частную школу живописи художника Юделя Пэна. Марк проучился в ней всего несколько месяцев, но получил от наставника самые основные и необходимые знания для живописца, а самое главное – получил вдохновение и уверенность в себе. Настолько, что в 1907 году Шагал отправился в Санкт-Петербург.

В северной столице Шагалу удалось произвести впечатление на приёмную комиссию, и его приняли в Рисовальную школу Общества поощрения художеств сразу на третий курс. Постоянно испытывая проблемы с деньгами, нередко балансируя на грани нищеты, молодой художник, тем не менее, с головой окунулся в культурную жизнь Петербурга, знакомясь с различными художественными течениями – фовизмом, экспрессионизмом, футуризмом – и вырабатывая свой собственный стиль. В 1910 году меценат Максим Винавер взял его под своё покровительство; Шагал для дальнейшего обучения отправился в Париж. Поселился Марк Захарович в «Улье» – знаменитом парижском общежитии для художников. И днём, и ночью здесь всё бурлило творчеством. Шагал тоже не стоял на месте: в этот период им были созданы такие известные полотна, как «Скрипач», «Автопортрет с семью пальцами», «Вид Парижа из окна», «Я и деревня».

Поэтесса в своём творчестве обратилась к детской поэзии. Отчасти это было продиктовано тем, что «детские» стихи не подвергались усиленной цензуре, и их иногда получалось протащить в печать. А издать собственную книгу в следующий раз Юнне Петровне удалось только в 1970 году (сборник «Лоза»).

Весной 1914 года художник принял участие в выставке на Осеннем салоне в Берлине, где его творчество имело большой успех и даже повлияло на развитие экспрессионистского движения в Европе. Его живопись сочетала в себе приёмы самых различных направлений авангарда, от кубизма до сюрреализма, а сюжеты соединяли в себе обыденность и фантасмагорию, реальность и миф.

С началом Первой Мировой войны Шагал вернулся в Витебск. Освобождённый от мобилизации, он продолжил усиленно работать; наблюдая за происходящей войной и разгорающейся революцией, художник создал ряд трагического настроя: «Война», «Красный еврей», «Праздник кущей». В 1918 году новая советская власть предлагала Марку Шагалу пост заведующего изобразительным искусством в Министерстве Искусств, но он отказался. Конфликт с властью постепенно нарастал: созданная им в Витебске художественная Свободная академия без его ведома была принудительно преобразована в Академию Супрематизма. Всё это привело к тому, что в 1921 году Шагал вместе со своей семьёй покинул Советский Союз. К 1937 году Марк Захарович получил французское гражданство, а также издал книгу-автобиографию «Моя жизнь» с авторскими гравюрами-иллюстрациями.

В 1941 году, после захвата Франции фашистскими войсками, художник переехал в США. Здесь он в основном занимался оформлением театральных сцен. В Париж Шагал вернулся только в 1948 году.

В 60-ые годы Марк Захарович увлёкся монументальным искусством – мозаикой, скульптурой, керамикой. Его руками было оформлено немалое количество храмов и синагог по всей Европе. До самого конца своей жизни Шагал продолжал творить и создавать новые полотна. Из-за плодотворности художника и частых переездов до сих пор не существует полного каталога работ Марка Захаровича. Часть картин в предвоенные и военные годы были утеряны.

Умер Марк Захарович Шагал 28 марта 1985 года.

Шагал – обладатель множества почётных международных наград. В 1977 году, вместе с награждением Большим крестом почётного легиона (высшая награда во Франции), в честь его 90-летия в Лувре была организована выставка работ художника. Это практически первый случай, когда в этом известном на весь мир музее картины экспонировались ещё при жизни автора! Наиболее известные картины Шагала – «Прогулка», «Над городом», «Белое распятие», «Свадебные огни».

11 июля – 80 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика Леонида Львовича Яхнина.

Леонид Львович Яхнин родился 11 июля 1937 года в Москве. В десять лет ему на глаза попалось стихотворение А.С. Пушкина «Шумит, бежит Гвадалквивир…» - и эта загадочная испанская река запала ему в душу. Примерно с этой поры юный Леонид занялся литературным творчеством. В старших классах он даже написал труд, в котором пытался оспорить некоторые положения «Поэтики» Аристотеля.

Однако для поступления Леонид выбрал Московский архитектурный институт, который успешно окончил, работал по специальности и даже получил степень кандидата наук. А в литературу Яхнина привёл случай. На последнем курсе он проходил практику в проектном институте на Бутырском валу. В том же здании располагалось издательство «Малыш». По названию Леонид Львович понял, что там издают книги для детей, и однажды зашёл туда со своими стихами. Первые стихи в печать не взяли, но заинтересовались и попросили принести другие. Через некоторое время некоторые его работы опубликовали. Тогда Яхнин осознал всю важность и серьёзность занятия литературой и ушёл из строительства, полностью посвятив себя творчеству.

В 1976 году Леонида Львовича приняли в Союз писателей. Среди первых его книг – стихотворные сборники «Мой город» (1965), «Всадник» (1966), «Сосны корабельные» (1967) и др. Не менее известны его сказки – «Площадь картонных часов», «Серебряные колёсики», «Таня и солнышко». Постепенно Яхнин стал заниматься и детскими переводами с других языков, на его счету авторские переводы книг Э.Т.А. Гофмана, М. Метерлинка, Э. Распе, У. Шекспира, Дж. Толкина.

В 1994 году за перевод «Алисы в Стране чудес» Л. Кэрролла он был удостоен Международной премии имени Х.К. Андерсена. Вручение диплома проходило в Севилье, поэтому писатель исполнил свою детскую мечту и побывал на берегах Гвадалквивира. Как иронично заметил сам Леонид Львович, на самом деле он был несколько разочарован этой, как оказалось, обычной и ничем не примечательной рекой.

Помимо переводов, стихотворений и сказок, из-под пера Яхнина вышла целая серия так называемых «обучалок» и «развивалок», в которых в художественно-игровой форме преподаются основы грамматики, арифметики и других предметов.

В настоящее время Леонид Львович Яхнин проживает в Москве.

Повесть-сказка «Площадь картонных часов» несколько раз переиздавалась. Часть произведений Яхнина переведены на основные европейские языки, а его собственные переводы, помимо Премии имени Х.К. Андерсена, удостаивались также премии имени Йована Йовановича Змая и Почётного диплома Международного Совета по детской книге.

21 июля – 230 лет со дня рождения русского писателя Антония Погорельского.

Антоний Погорельский (настоящее имя – Алексей Алексеевич Перовский) родился 21 июля 1787 года в Москве. Его отцом был граф Алексей Разумовский. Благодаря нему Погорельский получил хорошее домашнее образование, а с 1805 по 1807 годы обучался в Московском университете, где получил степень доктора философских и словесных наук.

Антоний Погорельский (настоящее имя – Алексей Алексеевич Перовский) родился 21 июля 1787 года в Москве. Его отцом был граф Алексей Разумовский. Благодаря нему Погорельский получил хорошее домашнее образование, а с 1805 по 1807 годы обучался в Московском университете, где получил степень доктора философских и словесных наук.

После университета Антоний увлёкся ботаникой. В 1808 году в виде отдельной книги были выпущены его лекции «О растениях, которые бы полезно размножать в России», «О цели и пользе Линеевой системы растений», «Как различать животных от растений». В это время он лично познакомился со многими видными литераторами, в том числе – с Николаем Карамзиным, «Бедную Лизу» которого Погорельский самостоятельно перевёл на немецкий язык.

Во время Отечественной войны 1812 года молодой литератор ушёл добровольцем в армию, участвовал в Заграничном походе русских войск, в том числе в крупнейшем сражении Наполеоновских войн – в Битве народов. После победы над Наполеоном Погорельский два года прослужил в составе русских войск на территории Германии, где познакомился с немецкой литературой, открыл для себя Гофмана, что в дальнейшем сильно повлияло на его творчество. Вышел в отставку в звании старшего адъютанта.

Поселившись в Петербурге, Погорельский сблизился с кружком литераторов «Арзамас» и вступил в Вольное общество любителей российской словесности. Стал попечителем и воспитателем другого в будущем известного автора – Алексея Толстого, приходящегося ему племянником. Был знаком с Пушкиным и даже защищал его от нападок прессы после выхода поэмы «Руслан и Людмила».

В 1822 году Антоний переехал в имение Погорельцы, от названия которого взял себе литературный псевдоним, и вплотную занялся литературой. Здесь им были созданы сборник новелл «Двойник, или Мои вечера в Малороссии», прославившая его сказка «Чёрная курица, или Подземные жители» и нравоописательный роман «Монастырка».

Будучи попечителем Харьковского учебного округа, писатель снова ездил в Германию, где смог лично пообщаться с Иоганном Гёте. Под конец жизни Погорельский также много путешествовал, вновь встречался с Пушкиным.

Умер Антоний Погорельский 21 июля 1836 года.

Его книга «Двойник», в основном не принятая критиками, в некотором роде предвосхитила дальнейшее развитие русской литературы (в частности, её влияние на себе испытали «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя). А сказка «Чёрная курица» была первой в истории русской литературы книгой о детстве.

26 июля – 120 лет со дня рождения американского писателя Пола Вильяма Гэллико.

Пол Вильям Гэллико родился 26 июля 1897 года в Нью-Йорке. До 1916 года он учился в школе, затем поступил в Колумбийский университет; изначально Пол собирался учиться на врача, но потом перевёлся и в 1921 году получил диплом бакалавра искусств. Уже в это время юноша занимался литературным творчеством, но опубликовать ничего не удавалось.

Некоторое время проработав кинематографистом, Пол ушёл в журналистику, став кинокритиком в газете «New York Daily News». Однако его разборы фильмов показались редакции «больно умными», и его перевели в отдел спорта. Гэллико преуспел и здесь. Для того, чтобы написать о знаменитом боксёре Джеке Демпси, Том уговорил его провести с ним бой, продержался на ринге две минуты и после этого написал статью, прославившую юного журналиста на всю Америку. Как говорил сам Гэллико, ему хотелось узнать, каково это – быть сбитым с ног чемпионом в тяжёлом весе. К 1923 году он стал редактором отдела спорта. Однако мечта стать писателем не давала ему покоя. Поэтому вместе со статьями молодой писатель предлагал журналам свои рассказы.

В 1936 году ему удалось продать одно из своих произведений в качестве сценария. Гэллико на руки попала немалая сумма – пять тысяч долларов. Все эти деньги Пол использовал, чтобы переехать в Европу и заняться писательством профессионально. Его первая книга – «Прощание со спортом» – символически обрывала связь Гэллико с предыдущей жизнью. В 1941 году он выпустил повесть «Снежный гусь» (в другом переводе – «Белая гусыня»), которая принесла ему славу уже не в качестве журналиста, а в качестве писателя. Есть легенда, что при встрече с Хемингуэем тот сказал Полу: «Знаете, Гэллико, я бы хотел написать “Белого гуся”».

Во время Второй Мировой войны Пол был военным корреспондентом, позднее много путешествовал и переезжал, побывал во многих уголках планеты. Он обожал животных. В доме у него жили одна собака и двадцать три кошки.

Умер Пол Вильям Гэллико 15 июля 1976 года.

Пола Гэллико именовали «американским Андерсеном», многие его книги становились бестселлерами, самые известные из них – «Дженни», «Ослиное чудо», «Томасина», «Цветы для миссис Харрис» и др. По книге «Томасина» студия Дисней сняла фильм «Три жизни Томасины»; экранизировали книгу и в России, в 1991 году, под названием «Безумная Лори». А Джоан Роулинг заявляла, что образ существа Белиберды из произведения Гэллико «Бесстрашный мышь» вдохновил её на создание боггарта, принимающего форму того, чего человек боится.

29 июля – 200 лет со дня рождения русского художника Ивана Константиновича Айвазовского.

Иван Константинович Айвазовский родился 29 июля 1817 года в Крыму, в городе Феодосия. Из-за финансовых трудностей в семье он уже в десять лет стал подрабатывать в кофейне.

Тяга к живописи проявилась в нём рано. Иван рисовал на стенах родного дома чем придётся, денег на краску не было. О юном даровании прознали известный архитектор Яков Кох и градоначальник Александр Казначеев. Благодаря их покровительству мальчик сначала поступил на обучение в Симферопольский лицей, а затем, в 1833 году, отправился в Петербургскую Академию художеств. Талантливые учителя и природное дарование с лихвой восполняли пробелы в его образовании, Айвазовский быстро догнал и перегнал в обучении своих сверстников, и уже к 1835 году первая его появившаяся на академической выставке картина «Этюд воздуха над морем» вызвала восторженные отзывы, а в 1837 году за другие его работы Ивана наградили большой золотой медалью.

Айвазовский смог пройти летнюю практику на Балтийском флоте, где познакомился со многими будущими героями России – Нахимовым, Лазаревым, Корниловым. Знакомство с ними внесло в его картины новые сюжеты – теперь это не только пейзажи моря и побережья, но и морские баталии. В 1838 году, во время путешествия по Крыму с целью написать ряд пейзажей с крымскими городами, Айвазовский лично наблюдал за высадкой русского десанта на берегах Кавказа.

Вернувшись в Петербург, Иван Константинович получил звание художника 14 класса. Обучение в Академии было окончено. Для дальнейшего развития выдающегося таланта были выделены средства, и Айвазовский был отправлен в Италию. Здесь художник изучал работы великих итальянских мастеров, искал новые места для пейзажей, параллельно продолжая много и плодотворно работать. После нескольких успешных выставок Парижский Совет Академий наградил его золотой медалью. Его картину «Хаос. Сотворение мира» захотел купить сам Папа Римский; Айвазовский просто подарил её. Затем художник продолжил путешествовать по Европе, отослав часть созданных полотен на родину, в Петербург.

В 1844 году Иван Константинович вернулся в Россию и получил звание академика Петербургской Академии художеств, а также причислен к Главному Морскому штабу с правом ношения мундира. Эти привилегии позволяли развернуться его таланту на полную: ему по требованию предоставляли чертежи кораблей, специально для него стреляли из корабельных пушек, чтобы он лучше мог рассмотреть момент выстрела… На этот период приходится создание таких бесспорных шедевров, как «Девятый вал», «Чесменский бой» и многих других.

Обзаведясь семьёй, Айвазовский вернулся на свою малую родину, в Феодосию. На накопленный капитал художник выстроил феодосийский археологический музей, открыл художественную мастерскую, многое сделал для благоустройства города. Его жизнь проходила в постоянном труде и частых поездках: Айвазовский организовывал художественные выставки в Европе, посетил Америку, Египет, некоторое время жил в гостях у турецкого султана Абдул-Азизу и после вручил ему три десятка полотен с видами на залив Босфор и город Константинополь.

Умер Иван Константинович Айвазовский 19 апреля 1900 года.

Известный на весь мир маринист, живописец был необычайно плодотворен, во многом благодаря своей технике: он писал картины не с натуры, а восстанавливал по памяти с помощью схематичных рисунков. В общей сложности за жизнь Айвазовский написал больше шести тысяч картин. Наиболее известные его полотна – «Девятый вал», «Море. Коктебель», «Радуга», «Наварринский бой», «Волна».